より正確で安全な遺伝子治療の実現にむけて。高校生の再生医療への挑戦。

2025.03.01

順天堂大学免疫治療研究センターでは、免疫寛容プロジェクトの取り組みを多くの人々に知っていただくため、ウェブサイトや市民公開講座などを通じてさまざまな情報を発信しています。当初は免疫や再生医療に関心をもつ研究者の方々や、免疫抑制剤の副作用に苛まれる自己免疫疾患等の患者さんやそのご家族を読者に想定していましたが、最近ではそれに限らず、さまざまなバックグラウンドを持つ方々からの訪問を受けることも多くなりました。そして今回、第24回日本再生医療学会総会における中高生のためのセッション(アドバンストコース、3月21日開催)に、私たちの研究テーマである免疫寛容と最新の遺伝子改変技術「CRISPR-Casφ」を融合させた画期的な遺伝子治療アイデアで参戦する高校生チーム、「早慶城」のメンバー3人が順天堂大学を見学に訪れました。

チーム早慶城

早慶城とは、メンバーが所属する高校の漢字を一文字ずつ取った名称で、2023年に順天堂大学を訪れた本田伊紗也さん(早稲田大学高等学院1年)を中心に、河口丈一郎さん(早稲田大学高等学院1年)、北川和歩さん(海城高等学校1年)、そして今回は不在でしたが岡本憲眞さん(慶應義塾志木高校1年)の4人で構成されています。本田さんは、自身の難病を端緒に誘導型抑制性T細胞(JB-101)に興味を持ち、中学校の課題論文執筆のために内田浩一郎先生にメールを出したことがきっかけで私たちとの交流がスタートしました(肝移植やJB-101について学校のみんなに伝えたい!中学生が免疫治療研究センターを訪問 – コラムで学ぶ ミライを変えるトレランス)。その後、本田さんは私たちへの感謝の意を作文の形に表し、昨年の第23回日本再生医療学会総会における中高生のためのセッション(作文コース)で銅賞を受賞しています(繋ぎ、繋げるCompassion – コラムで学ぶ ミライを変えるトレランス)。信頼できる友人とチームを組み、約一年半ぶりに順天堂大学を訪れることとなった本田さん。「再生医療学会でアドバンストコースに採択されました」という本田さんからの一報に、「チームのみんなと一度ぜひ遊びに来てください」という内田先生の一言で、本田さんたちが順天堂大学を訪れることが決まりました。

「間違ってもいい。でも書いたことにはその根拠を説明できなくてはいけない」

早慶城の3人は大学に着くや否や、早速再生医療学会で発表するためのスライドを用いて本番さながらにプレゼンテーションを行いました。発表を見終えた内田先生は、「もう高校生じゃなくて大学院生の発表みたいだ。指導が厳しくなりそう」と苦笑しつつ、内容はもちろん、見せ方や話し方といったプレゼンテーションの技術、効果的なスライド構成などについてもアドバイスを行いました。今回の発表は同世代の中高生に向けて行うものでもあるため、どうしたらそれを知らない人に上手に説明できるかといった点に関しても、中世ヨーロッパのゾウやコロンブスの新大陸発見の話を用いた解りやすいレクチャーがありました。とりわけ印象的だったのは、研究に対する向き合い方についての話です。

「書いたことには責任を持たないといけない。間違っていてもいいから、質問されても自分の考えが答えられるように準備しておくことが大事です」(内田先生)

それはいつも大学院生に教えていることだという内田先生。早慶城の3人を一研究者と見なしてアドバイスしていることがわかります。同時に、3人にそれを享受できる能力があることも示していました。

再生医療に必要な機器と技術の見学

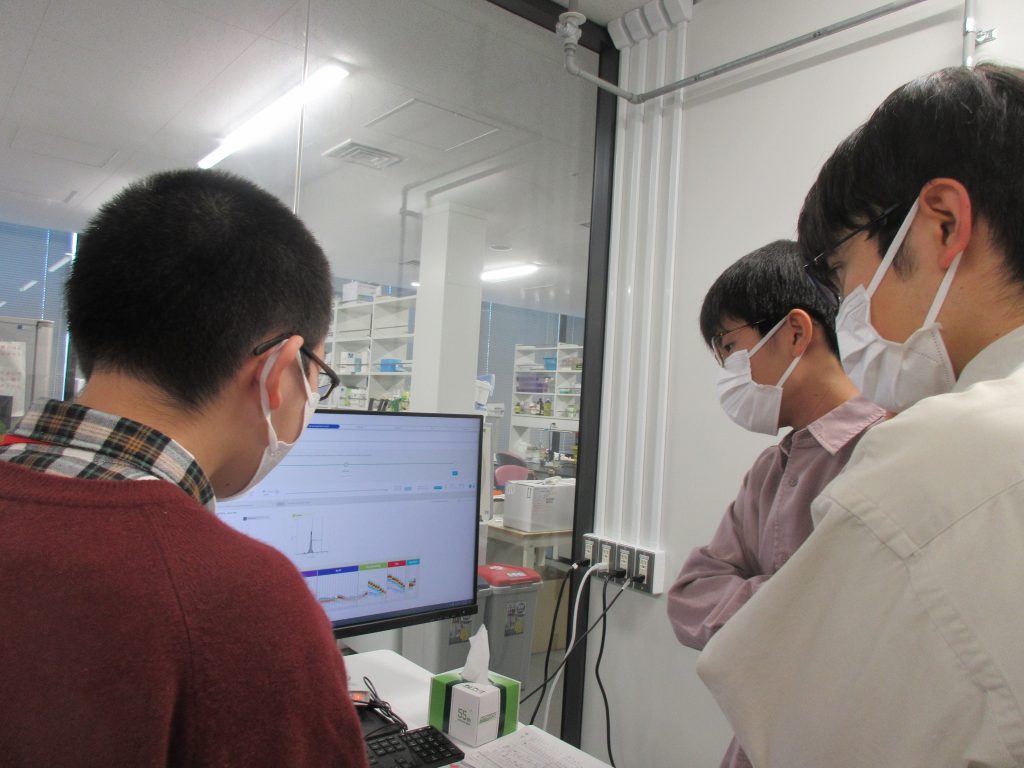

今回の訪問にはもう一つの目的がありました。細胞機能研究室の最新型スペクトルフローサイトメータの見学と耳鼻咽喉科学講座のCRISPER-Casの見学です。どちらも再生医療には欠かせない重要な技術で、フローサイトメータは肉眼では決してみることのできない細胞を細胞ごとに印をつけて分けることができる基礎研究の必需品です(免疫学の歴史~免疫寛容誘導への挑戦~ vol.3 セルソーター:免疫学飛躍の立役者 – コラムで学ぶ ミライを変えるトレランス)。今回は見るだけではなく、実際にヒトのリンパ球を流し、細胞表面に付けた印(マーカー)によって、白血球、T細胞、ヘルパーT細胞、キラーT細胞に分離し、その後、ヘルパーT細胞をチューブに分取するという過程まで体験することができました。一重に「細胞を分ける」といっても実際に目で見るまではイメージが湧かなかった3人でしたが、目の前で細胞が色分けされ、数値やグラフによって可視化される様子に興味津々でした。

一方で、遺伝子改変技術であるCRISPR-Cas技術についても、耳鼻咽喉科学講座の新井大祐先生に解説をお願いしました。CRISPR-Casがいかに以前の遺伝子改変技術よりも簡便で安価であるかといったことから、3人の疑問でもあったCRISPR-Cas9とCRISPR-Casφの遺伝子切断の差異にいたるまで、授業用のスライドを用いたわかりやすい説明を受けることができました。時には新井先生の方で情報の補足が必要と思われる場面で、3人から先にキーワードが出てくることが何度かあり、「本当によく勉強しているね。大学3、4年生に話しているみたいだ」と感心しきりな様子でした。

「楽しみながら、自分たちが満足できる発表がしたい」

すべての見学を終えた後、早慶城のメンバーからはたくさんのポジティブな感想が飛び出しました。

「内田先生との話はすごく役に立つ情報ばかりでした。先生が「もっと自信をもっていいよ」と褒めてくださるところもあって、自信も持てましたし、新しい知識も得られて、改善点も明瞭になりました」(河口さん)

「今日は色々な先生にお会いしましたが、どの先生からも好感触というか、良い反応をいただけたのが一番の収穫でした。ここに来るまでは自信がなかったというのが一番だったので」(北川さん)

本田さんの呼びかけに応じる形で今回の学会発表に参加することになった河口さんと北川さん。再生医療学会のセッションに参加するために再生医療についての情報収集を始めた二人にとって、専門家の先生方からのお墨付きをもらえたことは大きな自信になったようです。

「あと、実際にフローサイトメータを見られたことも大きかったです。本当にこれで細胞が分けられるんだっていうのを見られたのは大きな経験になりました」(本田さん)

知識を書物やインターネットから得るだけでなく、自らの目で確かめることによって、より理解が深まったと語る本田さん。2時間以上立ちっぱなしの見学の後でも疲れを感じさせず、最後に再生医療学会に向けての意気込みを全員で次のように語ってくれました。

「内田先生に教わったことをちゃんとやって、今日発表した内容をアップデートして、楽しみながら、最終的に自分たちが満足できる発表ができるように頑張りたいと思います」

早慶城のメンバーが来学した日の夜、奇しくも高校生対象の科学の世界大会「台湾国際科学フェア」にて、長野県の高校生3人が生化学部門で世界一に輝いたというニュースが報じられました。昨年では小学生6年生のカブトムシの生態における大発見が異例の速さで雑誌『Ecology』に掲載されるなど、10代の子どもたちの活躍が光ります。小学校高学年から高校生ごろまでは、無垢で無限の想像力に科学的な裏打ちを以って現実に落とし込む力が養われる時期でもあるかと思いますが、その真っ只中にいる早慶城のメンバーにとって、今回の大学訪問と3月の学会発表は、彼らが未来に向かって飛躍するための大きな糧になるに違いありません。今回の早慶城チームの来訪は、彼らの視野を広げ、今後より明確になっていくであろう彼らの夢を応援できたという充足感も私たちに与えてくれました。

免疫治療研究センターでは、肝疾患の患者さんやそのご家族、そして将来医療関係者を志す学生さんに向けたアウトリーチ活動を展開しています。免疫寛容プロジェクトや免疫学、臓器移植に関する理解を一層広げるため、みなさんにとってよりわかりやすく、より近い場所で、世の中に貢献するための活動に取り組んでいきたいと思っています。

関連する記事