3人の研究者の旅立ちに寄せて(前編)

2024.03.01

日々の生活の中で、「こんなシステムを作ればもっと人々の生活が快適になるのに」「もっとかゆい所に手の届く商品が世の中にあればいいのに」と思う場面が何度もあるかと思います。クレジットカードやウォシュレットなどはそういった発想から生まれ、今では私たちの生活必需品の一つとなっています。しかし、そのアイデアを具現化し、使い物になるレベルまで研磨できる例はほんのひと握りで、その難しさは企業という大きな組織単位であっても簡単に成し遂げられるものではなかったりします。

医療の現場でも、多くの医療従事者が日々患者さんと対峙する中で、「こんなツールがあれば」「こんな薬があれば」「こんな治療法があれば」という発想が湧いては「現実的ではない」といった理由でその多くを放棄しているのではないかと思います。より優れた発想を生み、それを実現するためには、それ相応の高度な知識と経験がなくてはただの思い付きで終わってしまいます。一方で、無知の知というソクラテスの有名な言葉が表すように、知識と経験があればあるほどアイデアを実現させることの難しさを知るところとなり、その矛盾に打ち勝つためにはそのギャップを凌駕できるほどの知恵やセンス、エネルギーが必要となります。免疫寛容も最初は理想(アイデア)でしたが、拒絶反応の発見から100年を経て、過去の優れた研究の集積によって実現させることに成功しています。私たちの研究室では難易度の高い免疫寛容の研究に取り組むとともに、プロジェクトを通して研究者の発想力や挑戦力、そしてリサーチマインドを育てることも重要な役割の一つと考えています。

2024年3月、研究室に所属する3人の医師兼大学院生が門出の日を迎えます。3人は同じ鹿児島大学医学部の出身ではありますが、それぞれ異なる病院で、二人は消化器外科、一人は脳外科の専門医として働き、縁あって基礎研究を学ぶために4年前に上京してきました。臨床医師として歩みを止めてからのこの4年間、この決して短くない期間で何を学び、それを今後どのように活かしていくのか。研究室の、そして免疫寛容プロジェクトの初期メンバーとして多大な貢献でプロジェクトを盛り上げてくれた3人をここで少しご紹介したいと思います。

◆更地に基礎を築く

-1024x724.jpg)

「最初は大学院生活がどれくらい大変で、どれくらいで論文になるのか見えていませんでした。イメージとしては、3年間で留学できるまでに論文を書いて、それから留学するんだと思っていましたが、求められるレベルが違っていて。他の研究室であれば、上の先生に言われたことをやって、それでうまくいったら論文にして留学して、そういう早い形でステップアップしていくイメージでしたが、ここでは完全に自分でやらないといけなくて。でも、そっちの方がいいなと思って。大事なことは、ここを出て一人でやっていける力をつけることなので。ただ、実際に一人でやるのはすごく大変でした(笑)」(原田先生)

4年間の大学院生活を振り返りながら苦笑いを浮かべる原田先生。多くの研究室で見られる、誰かの指示で動いたり、何かを引き継ぐといったスタイルをとらない全く自由な指導方法に最初は戸惑いを覚えたようです。ですが、結果的にはそれが一番自分のためになるとの思いから、基本的な情報収集からデータの読み方に至るまで、本来であれば誰かに教えてもらえるようなことも自ら獲得していかなければならず、一般的な大学院生よりもそこに多くの時間を費やす必要があったそうです。

「高校生の頃から「医師は科学者だ」と考えていました。自分は24時間365日臨床に明け暮れるような生活をしてはいましたが、臨床だけやっていてもそれでは片手落ちではないかとずっと思っていて。実際、臨床で「あれ?」と思うような事象を経験しても、民間レベルで何かを研究したり提案する方法もわからなくて、いつか基礎医学の道に入りたいとは思っていたんです。キャリアや博士号が目的というより、現場をとにかく知りたくて。最初この研究室に来た時はシステム的なものはほとんどなくて、最初の1、2か月で地ならしをしました。治験は新しいことだらけなので立ち上げに関わることも多く、今でも自分が作った遺伝子検査の型などが使われているのを見ると嬉しいですし、プロジェクトの役に立っていると実感できる瞬間でもあります」(徳重先生)

臨床では既に何年も経験を積んだ3人でしたが、基礎の世界ではあらゆることが初めての連続だったようです。基礎研究といえばマウスをはじめとした動物実験のイメージがありますが、未経験ではありながらもマウスに関しては外科医ならではの自信があったようで、中でも徳重先生はマウスの心臓移植ができるということで、東京女子医大の名誉教授で心臓外科医の小柳仁先生から「マウス(の手術)が上手な人は(人の)手術がうまいんだよね」とその腕を賞賛されたこともありました。

「3人とも外科なので、なんとなくできるとは思っていました。ここに来るまでマウスをいじったことはありませんでしたが、マウスは研究のコンセプトを作る上でとても重要なんです。マウスで証明されたことがそのまま人に通用するとは限りませんが、人だけでやっていてもコンセプトは見つかりません。人はビトロ(in vitro)*1でしか実験ができませんから。だからマウスに一回戻らないといけないんです。マウスでコンセプトを作って臨床に戻すこと。それが結果的に臨床のためになっていると思っています」(松本先生)

思い描いていた研究室とは異なるイメージに初めての連続。大学院生としての研究生活を送りつつ、治験のプロジェクトに草創期から関わることは想像以上に大変な日々だったようです。

「自分自身の研究と並行しながら治験のプロジェクトを進める中で、自分がやるべきことに制限をかけなければならないことがあるということを認識しました。ここに来るまでは何にでも挑戦して取り組むスタイルでしたが、ここに来てから、時間が足りないこともそうですが、やる気だけではやりきれないこと、できないことにぶつかってしまって」(原田先生)

治験のプロジェクトに関わることでマネジメント能力不足を自覚したと語る原田先生。現場の医師とは異なる種類の能力を求められることも多く、メンバー総じて多忙がゆえにコミュニケーションの行き違いで不条理を生む場面もあるなど、時にはメンタル面で不調をきたしてしまうこともあったようです。

◆どこででもうまくやっていける自信と力を

「親にもあんなに厳しくされたことはありませんが、それでも厳しくしてくれたことにとても感謝しています」(松本先生)

4年間の研究生活では幾度となく叱られたと語る3人。指導教授の内田先生と竹田先生の指導が、3人に対してはとりわけ厳しいものだったいうのは研究室では有名な話です。何かというとコンプライアンスの大義名分の下に是正をかざし、もはや良かれと思って叱ることさえ過去の教育となりつつある中、先生方が臆せずその手段を採用し続けているのはどうしてでしょうか。

「なぜ研究するのか、なぜここにいるのか、何がしたくてここにいるのか。そういったものがいつ役に立つのかというと、卒業した後です。自分が「本当に自分の言っていることは正しいことなのか」とか、そういう大切なところを、見えない師匠に怒られているような、自分の中でコントロールすることが大事で、それが自分を救ってくれます。僕がアメリカに行って全くアウェーな中でうまくやっていけたのも、全く違う基礎のフィールドでうまくやっていけたのも、厳しかった毎日で培われた考え方や評価の仕方など、いろいろ鍛えられていたからだと思っています。だから彼らに対して無関心でいられず、大切なことだと思っていたので途中でその方針を曲げたくないという思いがありました」(内田先生)

内田先生は臨床外科の道から基礎研究の道に入った研究者ということもあり、その点からも、同じ外科医出身の3人に対して共感することや伝えたいことはたくさんあったようです。

「僕とは逆ですが、基礎研究をやってから臨床医師になった土肥先生という人がいます。残念ながら亡くなってしまいましたが、先生は47歳の時にマイアミで僕の下に来て、臨床医師としてはものすごく遅咲きでしたが、何かを始めることに年齢は関係ないということを体現した人でもありました。僕が35歳の時に基礎研究の道に入ることを相談した時も、「全然遅くない。やれよ」と背中を押してもらい、すごく勇気をもらいました。そして気が付けば10年経ったわけですが、外科医が最も恐れる「自分の腕が錆びついているんじゃないか」という不安がありながら、先日、周りの先生たちに手伝ってもらいながら7年ぶりに手術をしました。少し錆びついてはいましたが、二例目からは錆びもとれて。だから彼らにも(錆びつくことを)恐れずに研究しろということを背中で語れたんじゃないでしょうか。実際にそういう人を見ないと怖くて動けませんから。僕はそれを土肥先生に教えてもらいました」(内田先生)

土肥先生から励まされ、10年前に順天堂大学に基礎研究者として赴任した内田先生。最初はピペットも持ったことのない先生を誰も相手にはしてくれず、しばらく放置されるという不遇の時期を経験しています。研究したくてたまらないのにお金もない、場所もない、誰も助けてくれない。そんな無駄な時間と悔しい思いはさせられないと、3人にはできるだけ基礎研究に集中できる環境を用意したそうです。

「基礎研究をやって一回り大きくなって戻ってくると宣言してきたのに、このままでは帰るなんでできない。彼らにもそんな思いがあったと思います。でも、臨床では患者さんは自然と良くなっていきますが、基礎研究は自分次第です。どれだけ実験をしても、論文を読んでも、いつか結果が出るだろうと思ってもうまくいかないこともあります。彼らは一般の人の合格点しか取れなかったと思っているかもしれませんが、僕や竹田先生にしごかれる中で、研究者にとって大事なリサーチマインドは磨かれたのではないでしょうか」(内田先生)

*1 “試験管の中で”の意味。生体ではなく、組織を用いて行う試験。一方、ビボ(in vivo)は“生体内で”という意味で、ビトロとは違い、実験動物などの生体を用いて行う試験のこと。

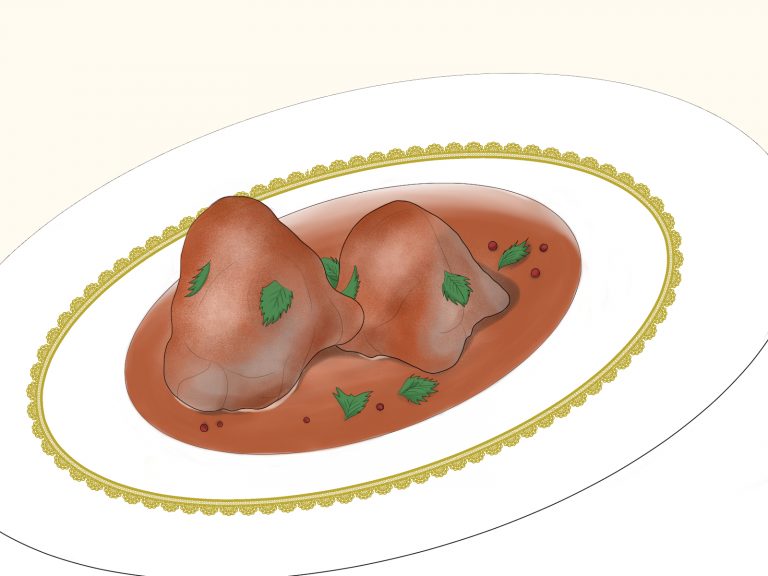

奥村 康 (おくむら こう)先生 好きなもの:ワイン、赤シャツ、カラオケ(そして神戸)

千葉大学大学院医学研究科卒業後、スタンフォード大・医、東大・医を経て、1984年より順天堂大学医学部免疫学教授。2000年順天堂大学医学部長、2008年4月より順天堂大学大学院アトピー疾患研究センター長、2020年6月より免疫治療研究センター長を併任。 サプレッサーT細胞の発見者、ベルツ賞、高松宮奨励賞、安田医学奨励賞、ISI引用最高栄誉賞、日本医師会医学賞などを受賞。

垣生 園子 (はぶ そのこ)先生 好きなもの:エビ、フクロウ、胸腺

慶応義塾大学医学部卒業後、同大学院医学研究科にて博士号取得。同大学医学部病理学教室助手、ロンドン留学等を経て、1988年に東海大学医学部免疫学教室初代教授に就任。2008年より同大学名誉教授、順天堂大学医学部免疫学講座客員教授。 第32回日本免疫学会学術集会 大会長、 日本免疫学会理事(1998-2006)、日本免疫学会評議委員(1988-2007)、 日本病理学会評議委員(1978-2007)、日本学術会議連携会員 内藤記念科学振興財団科学奨励賞(1989)、 日本ワックスマン財団学術研究助成賞(1988)、日本医師会研究助成賞(1987)を受賞

谷口 香 さん(文・イラスト) 好きなもの:お菓子作り 大相撲 プロテイン

学習院大学文学部史学科卒業 同大学大学院人文科学研究科史学専攻博士前期課程中途退学 学生時代は虫を介する感染症の歴史に忘我する。とりわけツェツェバエの流線型の外見の美しさとは裏腹の致死率ほぼ100%(未治療の場合)という魔性の魅力に惹かれてやまない

関連する記事