免疫学の歴史~免疫寛容誘導への挑戦~ vol.4 免疫寛容への道

2022.08.01

世界的レースの勝者

1988年8月15日。日本の終戦記念日でもあったこの日、読売新聞朝刊の一面と二面に日本人研究者による2つの世界的発見の記事が掲載されました。一つはシリコンを微粒子化することによって起こる発光作用の発見、そしてもう一つが、がん細胞や細菌の死を誘導する引き金となるたんぱく質、パーフォリン遺伝子の発見です。パーフォリンはNK細胞やキラーT細胞といった攻撃を司る免疫細胞が持つたんぱく質で、標的となる細胞の膜に穴をあけることができます。

パーフォリンの存在そのものはすでに知られていましたが、量がとても少なく、詳細はしばらくわかっていませんでした。そのため、世界中の研究者がパーフォリン遺伝子の発見を巡って火花を散らしていたわけですが、最終的に最初にそのゴールテープを切ることに成功したのが奥村先生と当時順天堂大学の大学院生だった真貝洋一さんでした。

「ガン細胞殺す“弾丸蛋白質“ 遺伝子分離に成功 拒絶反応抑制に効果も」

これが当時の紙面の見出しです。“弾丸蛋白質”と表現されているのは、至近距離でたんぱく質の弾が敵の細胞に撃ち込まれるその様子に由来します。スタンフォード大学でセルソーターを用いたT細胞の研究成果を発表して帰国した奥村先生でしたが、その後、東京大学の助手、講師を経て、1984年に順天堂大学医学部免疫学講座の教授となり、これは就任4年目の快挙でした。

「発見当初、パーフォリンを増やせばがん細胞がたくさん殺せ、パーフォリンの数を減らせば移植拒絶や自己免疫疾患が抑えられるのではないかと、パーフォリンさえコントロールすれば全て片付くと思っていました。確かに赤血球などはパーフォリンで簡単に溶血させられますが、例えばがん細胞はこれで穴を開けたくらいでは死にません。穴を開けて、そこに毒を入れないと死なないんです。その毒はグランザイムといって、他の大学で発見されました」(奥村先生)

紙面には「拒絶反応は移植された臓器が弾丸蛋白質の攻撃にさらされることによる。(略)弾丸蛋白質に対する抗体で働きを抑えることが出来れば、原理的には症状を消すことが出来る」とあり、パーフォリン遺伝子の発見によって移植拒絶をついに制することができるのではないかという大きな期待が内外から寄せられていたことがわかります。奇しくも同年、世界で最初の生体肝移植が行われています。日本では翌年の1989年に始まりましたが、パーフォリン遺伝子の発見は移植拒絶に対する治療法がますます求められている時代の大きな成果でした。

免疫寛容への道

移植拒絶反応という現象は,20世紀初頭、フランスのカレル(1873-1944)によって動物の腎移植実験で確認されました。しかし、すでに16世紀には造鼻術の創始者であるイタリアのタリアコッツィ(1546-99)が、皮膚の自家移植(他人ではなく自分自身の細胞を自分に移植すること)が成立する一方で他人の皮膚は生着しないことを確認しています。そして彼は、他者の皮膚が拒絶される現象を「個性の力」と呼ぶなど、自分ではない誰かの何かが移植の妨げになっていることを示唆しています。

拒絶反応は自家移植では起こりません。自家移植の歴史は古く、紀元前6世紀初頭、インドの外科医が患者の頬の皮膚を鼻の再建に用いていたという記述があります。そのような自家移植の過程で、もし他人の皮膚で移植を試みた医師がいたとすれば、はるか2000年以上前に移植拒絶反応という現象は既に発見されていた可能性があります。

カレルの移植実験では、一時的に正常に機能していた腎臓がやがて機能しなくなることから、この現象を拒絶反応と呼ぶようになりましたが、その詳細はしばらく謎でした。そして1940年代に入り、イギリスのメダワー(1915-87)が負傷兵の皮膚移植の研究中に免疫学的拒絶反応を発見、そして1952年、フランスのドーセ(1916-2009)が白血球の表面に“ヒトが自己(自分)と非自己(異物)を認識・区別するためのHLA(ヒト白血球抗原)”があることを発見します。タリアコッツィの「個性の力」とは、まさにこのHLAのことだったのでしょう。

この発見によって、ドナー(臓器提供者)とレシピエント(患者)間のHLAの適合性が移植において非常に重要であることが判明し、その後、HLA適合性の検査技術の発展が免疫抑制剤の進歩とともに臓器移植医療に大きく貢献することとなりました。

そしてドーセのHLAの発見後、組織移植の研究を続けていたメダワーは、胎児期に接触した異物に対してはその後ずっと拒絶反応が起こらないということをマウスを用いて証明し、この現象を「免疫寛容」と名付けました。この発見によってメダワーは1960年にノーベル生理学・医学賞を受賞し、その後の免疫抑制療法の研究に弾みをつけることになりました。

移植拒絶はモデル

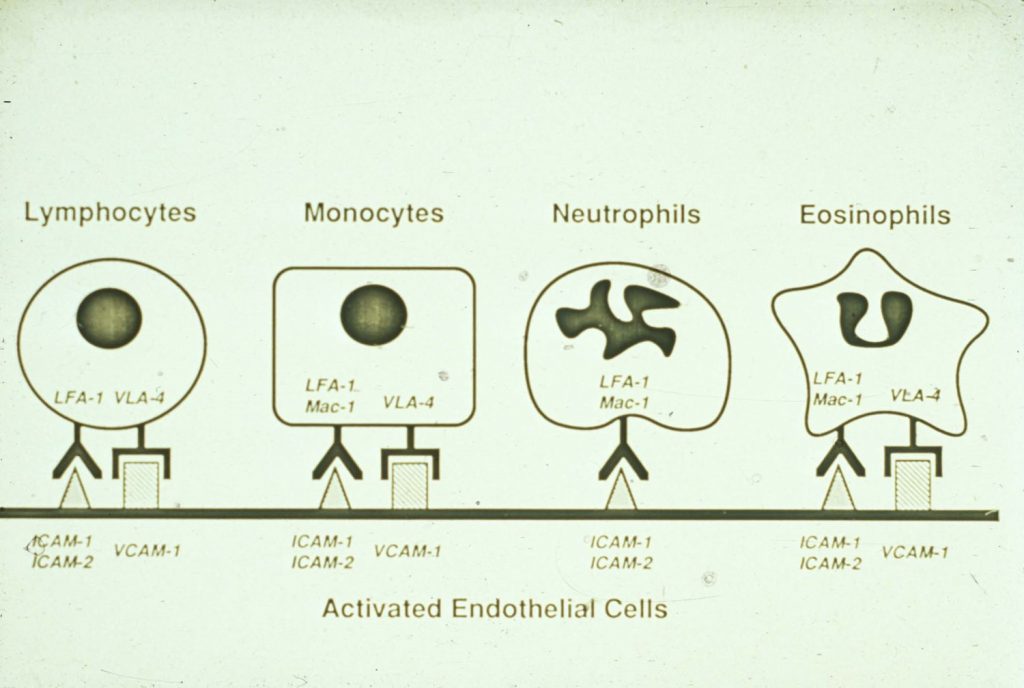

T細胞やNK細胞といったリンパ球は、普段体の中の血管、リンパ管、リンパ組織の中を絶えず循環しています。リンパ球は通常は特に何もしませんが、外敵の侵入を察知して免疫反応を起こす時には接着分子というたんぱく質を発現させます。そしてそれが足場となり、外敵の反応すべき所に定着し、活性化します。「もしこの足場が外敵にかからないようにブロックすれば、免疫拒絶反応を止められるのではないか」。そう考えた奥村先生は、パーフォリン研究の傍ら、この接着分子の抗体を作り、それを用いて免疫拒絶反応を制御する試みを行いました。その実験は1992年、協力者であった当時ハーバード大学留学中の心臓内科医、磯部光章先生によって『Science』誌で発表され、その画期的な研究成果が世界中のメディアを釘付けにしました。

「マウスの心臓移植で、接着分子に対する抗体を入れたところ、6日間入れ続けただけで心臓が付くということがわかり、これで移植拒絶が制御できるということがわかって小躍りしました。ところがね、移植拒絶というのはマウスの心臓が動いているか動いていないかで確認するわけですが、確かに心臓が付いていることは付いていたんですが、実際にはリンパ球にものすごい拒絶が起きていることがわかったんです。もうこれは使い物にならない心臓です。接着分子をブロックすることで心臓を付けることは付けられましたが、免疫反応まで抑えることはできませんでした」(奥村先生)

その後も奥村先生は、パーフォリンの後に発見されたFasリガンド、TRAILといったキラーT細胞の働きを抗体によってブロックすることで移植拒絶反応を制御しようと試みますが、実験の過程で深刻な副作用が生じるなど、残念ながら実用化に結び付けられる結果には至りませんでした。それでも先生は決して諦めることなく次なる方法を模索し続けます。

「移植拒絶はモデルなんです。最も激しい免疫拒絶を制御できれば、自己免疫疾患は簡単にコントロールできるようになる。だから僕は移植拒絶を選んだんです」(奥村先生)

外科医を志していたものの、その最中にサプレッサーT細胞を発見したことで免疫学者の道を歩み始めることとなった奥村先生。最も反応の激しい移植拒絶を選んだ背景には、移植拒絶をコントロールすることがリウマチなどこの世のあらゆる免疫疾患を治すことにも繋がるという俯瞰的で壮大なゴールがありました。当時それは登山家が冬のエベレストを単独無酸素且つ南西壁*1から目指すような、一見無謀にも思える挑戦だったのかもしれません。ですが、移植拒絶という絶壁の突破を目指し、一進一退を繰り返しながら免疫拒絶コントロールのための研究は徐々に前進していきました。

*1 エベレスト登頂の最難関ルート

参考資料

- 読売新聞1988年8月15日朝刊

- 金子剛 「形成外科の歴史(古代インドから19世紀イギリスまで)」『医療』Vol.71, No.5

- 茨木保 『まんが 医学の歴史』 医学書院 2008

- 水谷一夫 「第1回臓器移植とMHC」『MHC』Vol.14, No.1

奥村 康 (おくむら こう)先生 好きなもの:ワイン、赤シャツ、カラオケ(そして神戸)

千葉大学大学院医学研究科卒業後、スタンフォード大・医、東大・医を経て、1984年より順天堂大学医学部免疫学教授。2000年順天堂大学医学部長、2008年4月より順天堂大学大学院アトピー疾患研究センター長、2020年6月より免疫治療研究センター長を併任。 サプレッサーT細胞の発見者、ベルツ賞、高松宮奨励賞、安田医学奨励賞、ISI引用最高栄誉賞、日本医師会医学賞などを受賞。

垣生 園子 (はぶ そのこ)先生 好きなもの:エビ、フクロウ、胸腺

慶応義塾大学医学部卒業後、同大学院医学研究科にて博士号取得。同大学医学部病理学教室助手、ロンドン留学等を経て、1988年に東海大学医学部免疫学教室初代教授に就任。2008年より同大学名誉教授、順天堂大学医学部免疫学講座客員教授。 第32回日本免疫学会学術集会 大会長、 日本免疫学会理事(1998-2006)、日本免疫学会評議委員(1988-2007)、 日本病理学会評議委員(1978-2007)、日本学術会議連携会員 内藤記念科学振興財団科学奨励賞(1989)、 日本ワックスマン財団学術研究助成賞(1988)、日本医師会研究助成賞(1987)を受賞

谷口 香 さん(文・イラスト) 好きなもの:お菓子作り 大相撲 プロテイン

学習院大学文学部史学科卒業 同大学大学院人文科学研究科史学専攻博士前期課程中途退学 学生時代は虫を介する感染症の歴史に忘我する。とりわけツェツェバエの流線型の外見の美しさとは裏腹の致死率ほぼ100%(未治療の場合)という魔性の魅力に惹かれてやまない

関連する記事