免疫学の歴史~免疫寛容誘導への挑戦~ vol.2 昭和天皇御上覧の背

2021.12.01

卵、乳、小麦、そば、えび、かに、ピーナッツ。これらの共通点はなんでしょう。数十年前であればピンとくる人は誰もいなかったに違いないこれらの食品ですが、今では勘の鋭い子であれば未就学児であってもわかる子はいるのではないでしょうか。それは恐らく、保育園や幼稚園でこれらの食品を食べてはいけない子がいる、あるいは、自分自身が口にすることを両親に固く禁じられているからでしょう。現代において、アレルギーはそんな小さな子どもたちにまで周知された疾患の一つとなっています。

アレルギーという言葉が巷に溢れるようになってずいぶん経ちますが、アレルギーという言葉そのものは、ギリシャ語の “allos(変じた)” と “ergo(作用)” を合わせた言葉で、体を守る仕組みである免疫が有害に変じて作用することを表しています。1906年にオーストリアの小児科医フォンピルケが初めて使ったといわれています。

アレルギーはその原因などによって複数の型に分類されています。ここで問題とされているアレルギーの大部分は「Ⅰ型アレルギー」と呼ばれるものです。Ⅰ型アレルギーには、私たちがアレルギーと聞いてまず連想する、蕁麻疹(じんましん)、アレルギー性鼻炎、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、アナフィラキシー反応などが含まれます。そしてこのアレルギー反応の原因となっているのが IgE という免疫グロブリンです。免疫グロブリンとは、血液や体液中に存在するタンパク質で、体内に入った異物を排除するよう働く抗体の機能をもっており、この IgE も体内に入ったアレルゲンに反応して体を守る働きがあります。ですが一方で、反応しなくてもよいものにまで免疫防御反応を起こし、私たちを悩ませる原因ともなっています。

「このIgEの研究が日本の免疫学をこじ開けたきっかけとも言えるんですよ」(奥村先生)

アレルギー研究の起点、PCA 反応

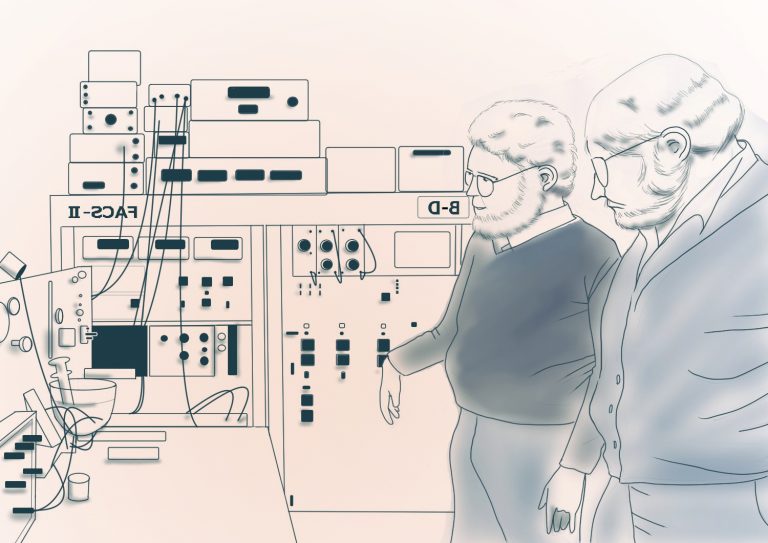

この IgE の研究において大きな役割を担ったのが、免疫学分野の先駆者として知られるゾルタン・オヴァリー博士(1907-2005)の発明した PCA 反応でした。PCA 反応というのは Passive Cutaneous Anaphylaxis(受動皮膚アナフィラキシー)の略で、モルモットなどの実験用動物に対し、希釈した抗体を皮下注射し、その後染料(当時使われたのはインディア・インクという墨汁)と混ぜた抗原を静脈に注射することで皮膚に黒い斑点を出現させ、抗原抗体反応を確認するというものです。それはごく微量でも抗体が検出できるほど精度が高く、従来よりも1万倍少ない抗体で実験を行うことのできる非常に画期的な発見でした。

「オヴァリーはハンガリー生まれで、ソルボンヌ大学で医師免許を取得し、その後イタリアでも医師免許を取得して開業医として働いていました。その時、アレルギー反応に興味を持って基礎医学の道に入った人です。喘息や発作を起こす物質は何なのか。でもいちいち喘息を起こさせて調べるわけにはいかないので、もっと簡単な方法はないかということで、他の研究者と一緒に開発したのがPCA反応でした」(奥村先生)

極微量の免疫グロブリン、IgEの発見

ゾルタン・オヴァリー博士が PCA 反応を発表した頃、東京大学医学部を卒業し、国立予防衛生研究所(予研:現在の国立感染症研究所)に入ったのが、のちに IgE の発見者となる石坂公成先生(1925-2018)でした。

石坂先生は学生時代から予研に出入りし、喘息や蕁麻疹を起こさせる抗体を研究していた中村敬三教授の下で免疫学の研究をしていました。その後アメリカに留学し、一度は日本に帰国するものの、日本とアメリカの違いにショックを受け、自分の仕事の意義に理解のある場所で研究をするべきと考えてアメリカに戻りました。この頃には既に IgG、IgM、IgA、IgD の4種類の免疫グロブリンが発見されていました。

アメリカに戻った石坂先生は、当初、すでに発見されていた IgA にアナフィラキシーの原因があるという論文を書いて研究を続けていましたが、IgA をすべて取り除いてもアナフィラキシーが起こったことから,その原因は IgA 以外にあるということに気がつきます。そこで、患者の血清からそのたんぱく質を精製しようと考えましたが、そのあまりの微量さに頭を抱えます。

「これは本当に気の遠くなるような作業です。IgE というのは物凄く少ないんです。マイクログラム(ミリグラムの 1/1000)とかナノグラム(マイクログラムの 1/1000)といった世界です。一方で IgA はミリグラムですから、その IgA の1/1000にも満たないくらいの量を精製するわけです。ウサギを免疫するのであればドラム缶一杯ほどの血清が必要でした」(奥村先生)

そこで石坂先生はこの未知のタンパク質(IgE)とだけ反応するウサギの抗体を作り、それを使ってそのタンパク質の正体が何であるかを見極めようと考えました。数か月免疫を繰り返す内に、ようやく一匹のウサギの血清にその抗体がみつかり、アレルギー性皮膚反応の紅斑(Erythema:血管の拡張によって皮膚が限られた範囲で赤くなった状態)の頭文字Eをとって、IgEと名付けました。

石坂先生が、IgEがアレルギーの原因であるということを証明して世界が沸き立った時、背中の皮膚でそれを証明した一枚の写真が有名になりました。その背中を提供した人物こそ奥村先生の先生、多田富雄先生(1934-2010)です。多田先生は亡くなる約1年前の講演で次のように述べています。

「この背中の写真は世界中の学会で発表され、私の背中は一躍有名になりました。石坂先生が学士院恩賜賞を頂いたときには、昭和天皇もご覧になったといいます。だから私は、自分の業績より、背中で、まず有名になったのです」

師弟によるサプレッサーT細胞の発見

「多田先生は石坂先生を心底尊敬していました。それで石坂先生を追いかけてアメリカに行ったわけですが、アメリカでは免疫化学がとても発達していて、多田先生はとても日本では太刀打ちできないと感じていたようです。だから帰国したら、抗体を作る細胞がどういうシステムで抗体を作るのか、細胞性免疫をやろうと考えていて、ちょうどそこに入ったのが僕でした」(奥村先生)

多田先生は帰国時、飛行場で出迎えた奥村先生に、アメリカから持ち帰ったIgEの血清を手渡したのですが、多田先生はその時のことを「日本の近代的アレルギーの研究が始まる第一日になった」と回顧しています。一方、免疫学を生涯の研究テーマとするつもりのなかった奥村先生は、本来なりたかった食道外科の医師になるため、尊敬する千葉大学の中山 恒明教授の下にいずれ戻るつもりでした。しかし多田先生の下でこの IgE を用いた大発見をしたことでそれは叶わぬ夢となります。

「ある日僕は、 IgE の抗体産生に T 細胞(胸腺で作られるリンパ球)が必要かどうか実験をしようと多田先生に言われました。要するに、動物からT細胞を除くとIgEが産出されなくなるかという研究です。それが貰ったテーマでした。多田先生は、T 細胞を除くと絶対に IgE はできないはずだと思っていました。ところが、僕の実験のやり方が下手だったのか、僕が適当に T 細胞を除くと IgE が余計たくさんできたんです。

でも多田先生は「それはお前の実験が下手だからだ」と言って取り合ってくれなくて。僕はくやしかったので、夜こっそり大学に行って、適当に T 細胞を除いた IgE が高い動物に対して、激しく免疫した動物の T 細胞を入れたんです。そしたら抗体産生の低下が起こっていたんです。T 細胞にはものを抑える細胞があるというデータを持って多田先生のところに行きました。そしたら最初すごく機嫌が悪かったんですけど、だんだんその目が輝き出して。そして論文として発表しました。論文のファースト・オーサーは僕で、多田先生がセカンド・オーサーです」(奥村先生)

日本免疫学会の創設と躍進

多田先生と奥村先生はこの新しく発見したT細胞の働きについて、既に知られていたヘルパーT細胞に対抗して、サプレッサー(抑制性)T細胞と名付けました。そしてその結果を日本免疫学会の前身である免疫化学シンポジウムで発表しました。

「当時大阪大学に山村 雄一先生という生化学の先生がいました。彼は石坂先生の仕事をものすごく大事にしていて、免疫学が重要であるという思いから、日本免疫学会という学会を作りました。それが日本の免疫学会のスタートです。それまで日本に免疫学会はなく、生化学会や病理学会と一緒にされていましたが、IgE を基にしてインターナショナルな仕事が世に出るようになり、日本の免疫学会も盛り上がっていったわけです」(奥村先生)

1970年代後半からは日本免疫学会員の国際的な活躍とともに、日本免疫学会が国際免疫学会を主催することになり、1983年の京都における第5回 国際免疫学会では世界各国から4,000 名余りの参加者が集い、 T細胞の発見、国際学会における初めての AIDS の症例報告などの注目度の高い発表が多くなされ、大成功を収めました。多田先生はその後国際免疫連合の会長に選出され、日本発の免疫学国際誌「International Immunology」の初代編集長に就任するなど、日本の免疫学の発展に大きく寄与されました。そして、かつてはほとんど国際的に交流のなかった日本人研究者が海外の研究者と盛んに交流できるようになったのも石坂先生や多田先生の功績が大きいと奥村先生は言います。

「多田先生は石坂先生を通じて外国の先生方との交流がたくさんあって、多田先生を中心として外国の免疫学者との交流が盛んになりました。海外の研究者が来日するようになりましたし、我々も海外に行くようになって。それで日本の免疫学が躍進して今の姿ですよね。石坂先生と多田先生が海外に目を向けていなかったら今の免疫学はそんなに進んでいないと思います。だから外国に目を向けるというのはとても大切ですし、人との繋がりを非常に大事にしています」(奥村先生)

「同じT細胞なのに、一つはヘルプして、もう一つはサプレス(抑制)するという多田先生のセオリーは、免疫反応を説明するのに素晴らしいセオリーだとヨーロッパの人たちは好意的に受け止めていました。ですから何かというと多田先生をシンポジウムなんかにお呼びして、色々なことを説明してもらったりしましたね」(垣生先生)

多田先生は免疫学者である一方、能楽やイタリア芸術等への造詣も深く、1992年に『イタリアの旅から-科学者による美術紀行』という本を出版しています。そしてこの本の献辞は、PCA 反応を発明したゾルタン・オヴァリー博士に捧げられています。石坂先生の紹介でオヴァリー博士の下で PCA 反応を学んでいた多田先生は、専門家顔負けの知識と教養を持つオヴァリー博士によって「絵を見るだけで画家と年代を言い当てられるまでになった」ようで、幾度となくイタリアを共に旅行するなど、公私にわたって非常に親しい間柄でした。

そして晩年にオヴァリー博士の半生を収めた手記が出版されると、多田先生は病に侵された身体でその翻訳を手掛け、2010年に訳本『免疫学の巨人-7つの国籍を持った男の物語』を上梓しました。しかし長い闘病生活にあった多田先生は、この本が書店に並ぶ7か月前にお亡くなりになっています。この手記の後半には、オヴァリー博士と多田先生の固い絆を感じるエピソードが散見でき、原著を手に取った時多田先生は、この本だけは自分が翻訳しなければ、と思ったのかもしれません。

石坂先生や多田先生の功績によって盛んになった日本の免疫学ですが、今年12月には日本免疫学会の50周年記念学術集会が開催されます。この50年の間、免疫学の後進国として遅れをとっていた日本を「お家芸」と言われるまでに押し上げた先人の努力と功績は計り知れません。免疫学の未知なる領域の解明に向けて、更なる飛躍を遂げる未来であってほしいと思います。

参考資料:

厚生労働省 健康局 がん・疾病対策課「アレルギー疾患の現状等」 平成28年2月3日

ゾルタン・オヴァリー,多田富雄訳『免疫学の巨人』集英社 2010年

千葉医学 85 : 53~59, 2009

アレルギー学 65(9) 1224-1227, 2016

生命誌ジャーナル 35 サイエンティスト・ライブラリーNo.35

日本免疫学会ホームページ

写真転用

ゾルタン:Zoltan Ovary – The Lancet

石坂公成:山形県名誉県民・山形県県民栄誉賞|山形県(pref.yamagata.jp)

多田富雄:脳梗塞で免疫学者が「生命の回復」を実感 帯津医師が解説(1/2)〈週刊朝日〉AERA dot. (アエラドット) (asahi.com)

奥村 康 (おくむら こう)先生 好きなもの:ワイン、赤シャツ、カラオケ(そして神戸)

千葉大学大学院医学研究科卒業後、スタンフォード大・医、東大・医を経て、1984年より順天堂大学医学部免疫学教授。2000年順天堂大学医学部長、2008年4月より順天堂大学大学院アトピー疾患研究センター長、2020年6月より免疫治療研究センター長を併任。 サプレッサーT細胞の発見者、ベルツ賞、高松宮奨励賞、安田医学奨励賞、ISI引用最高栄誉賞、日本医師会医学賞などを受賞。

垣生 園子 (はぶ そのこ)先生 好きなもの:エビ、フクロウ、胸腺

慶応義塾大学医学部卒業後、同大学院医学研究科にて博士号取得。同大学医学部病理学教室助手、ロンドン留学等を経て、1988年に東海大学医学部免疫学教室初代教授に就任。2008年より同大学名誉教授、順天堂大学医学部免疫学講座客員教授。 第32回日本免疫学会学術集会 大会長、 日本免疫学会理事(1998-2006)、日本免疫学会評議委員(1988-2007)、 日本病理学会評議委員(1978-2007)、日本学術会議連携会員 内藤記念科学振興財団科学奨励賞(1989)、 日本ワックスマン財団学術研究助成賞(1988)、日本医師会研究助成賞(1987)を受賞

谷口 香 さん(文・イラスト) 好きなもの:お菓子作り 大相撲 プロテイン

学習院大学文学部史学科卒業 同大学大学院人文科学研究科史学専攻博士前期課程中途退学 学生時代は虫を介する感染症の歴史に忘我する。とりわけツェツェバエの流線型の外見の美しさとは裏腹の致死率ほぼ100%(未治療の場合)という魔性の魅力に惹かれてやまない

関連する記事